MOTEUR THERMIQUE A COMBUSTION INTERNE

DEFINITIONS ELEMENTAIRES

1.1 – Alésage diamètre intérieur du cylindre.

1.2 - Chambre de combustion ou d’explosion volume compris entre le dessus du piston lorsqu’il est au point mort haut et la culasse.

1.3 - Course chemin parcouru par le piston entre les deux points morts.

1.4 - Cylindrée: volume intérieur du cylindre entre le Point mort haut et le Point mort bas.

1.5 – Cycle : ensemble des évolutions que subit la masse gazeuse depuis son introduction dans le cylindre.

1.6 - Points mort: points extrêmes du piston dans le cylindre.

1.7 - Temps évolution que subit la masse gazeuse pendant une course.

MOTEUR THERMIQUE A COMBUSTION INTERNE

Le moteur thermique à combustion interne transforme, avec un rendement de 60 % environ, l’énergie calorifique ou potentielle du carburant en énergie mécanique ou cinétique.

11 existe deux types de moteurs

- moteur à explosion;

- moteur diesel.

2.1 - Fonctionnement du moteur à explosion

Le piston se déplace dans un cylindre étanche à sa partie supérieure.

L’inflammation du mélange air combustible qui a été introduit dans le cylindre puis compressé est réalisée par une étincelle (énergie d’activation). Cette réaction de combustion est génératrice de chaleur. Cette chaleur a pour effet d’accentuer la dilatation des gaz comprimés au dessus du piston. Ces gaz, en phase de détente, vont pousser le piston vers le bas.

2.2 - Principe de réalisation

2.2.1 - LI est nécessaire d’assurer le mouvement continu du moteur. Lorsque le piston est arrivé au bas de sa course, il faut:

- éliminer les gaz brûlés;

- introduire de l’air frais et du combustible;

- ramener le piston en haut du cylindre.

2.2.2 - Le mouvement rectiligne du piston est transformé en mouvement rotatif par le système bielle vilebrequin.

2.2.3 - L’air frais et le combustible sont aspirés par une ouverture commandée pendant la course descendante (soupape).

2.2.4 - Le piston au point mort haut comprime l’air.

2.2.5 - Les gaz brûlés sont évacués pendant la course du piston. A chaque course du piston correspond une opération distincte. La description fait en 4 courses représente un moteur fonctionnant selon un cycle de 4 temps..

2.2,6 - C’est un ingénieur français, Monsieur BEAU de ROCHAS, qui a mis au point le cycle élémentaire de fonctionnement d’un moteur à 4 temps.

Seul le temps combustion I détente fournit l’énergie mécanique. Les trois autres temps sont appelés temps résistants. Ils absorbent de l’énergie.

Dans un moteur à 4 temps, le cycle s’effectue en 2 tours de vilebrequin.

Dans un moteur à 2 temps, le cycle complet s’effectue en un seul tour de vilebrequin.

I temps : admission. La soupape d’échappement est fermée Le piston, en position descendant, aspire le mélange essence air par la soupape d’admission ouverte. Peu de temps après, la soupape d’admission est ferme

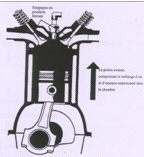

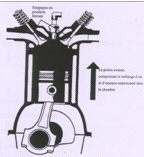

2 temps : compression, Les soupapes d’échappement et d’admission sont fermées Dans sa montée, le piston comprime le mélange dans la chambre de combustion Par la chaleur produite par la compression, les gouttes de carburant ne vaporisent complètement.

3 temps :travail, Les deux soupapes restent fermées. Le mélange comprimé est enflammé au moyen de la bougie. Les gaz qui sont en train de brûler se détendent brutalement et poussent le pinson vers le bus. Le soupape d’échappement n’ouvre lorsque le piston est en bas.

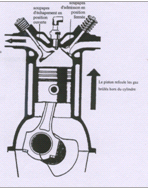

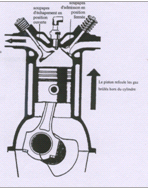

4 temps : échappement. La soupape. d’admission est fermée Le piston pousse les gaz brûlés est remontant par la soupape d’échappement ouverte. Le soupape d’admission s’ouvre alors, la soupape d’échappement se referme, et tout recommence.

DEFINITIONS ELEMENTAIRES

1.1 – Alésage diamètre intérieur du cylindre.

1.2 - Chambre de combustion ou d’explosion volume compris entre le dessus du piston lorsqu’il est au point mort haut et la culasse.

1.3 - Course chemin parcouru par le piston entre les deux points morts.

1.4 - Cylindrée: volume intérieur du cylindre entre le Point mort haut et le Point mort bas.

1.5 – Cycle : ensemble des évolutions que subit la masse gazeuse depuis son introduction dans le cylindre.

1.6 - Points mort: points extrêmes du piston dans le cylindre.

1.7 - Temps évolution que subit la masse gazeuse pendant une course.

MOTEUR THERMIQUE A COMBUSTION INTERNE

Le moteur thermique à combustion interne transforme, avec un rendement de 60 % environ, l’énergie calorifique ou potentielle du carburant en énergie mécanique ou cinétique.

11 existe deux types de moteurs

- moteur à explosion;

- moteur diesel.

2.1 - Fonctionnement du moteur à explosion

Le piston se déplace dans un cylindre étanche à sa partie supérieure.

L’inflammation du mélange air combustible qui a été introduit dans le cylindre puis compressé est réalisée par une étincelle (énergie d’activation). Cette réaction de combustion est génératrice de chaleur. Cette chaleur a pour effet d’accentuer la dilatation des gaz comprimés au dessus du piston. Ces gaz, en phase de détente, vont pousser le piston vers le bas.

2.2 - Principe de réalisation

2.2.1 - LI est nécessaire d’assurer le mouvement continu du moteur. Lorsque le piston est arrivé au bas de sa course, il faut:

- éliminer les gaz brûlés;

- introduire de l’air frais et du combustible;

- ramener le piston en haut du cylindre.

2.2.2 - Le mouvement rectiligne du piston est transformé en mouvement rotatif par le système bielle vilebrequin.

2.2.3 - L’air frais et le combustible sont aspirés par une ouverture commandée pendant la course descendante (soupape).

2.2.4 - Le piston au point mort haut comprime l’air.

2.2.5 - Les gaz brûlés sont évacués pendant la course du piston. A chaque course du piston correspond une opération distincte. La description fait en 4 courses représente un moteur fonctionnant selon un cycle de 4 temps..

2.2,6 - C’est un ingénieur français, Monsieur BEAU de ROCHAS, qui a mis au point le cycle élémentaire de fonctionnement d’un moteur à 4 temps.

Seul le temps combustion I détente fournit l’énergie mécanique. Les trois autres temps sont appelés temps résistants. Ils absorbent de l’énergie.

Dans un moteur à 4 temps, le cycle s’effectue en 2 tours de vilebrequin.

Dans un moteur à 2 temps, le cycle complet s’effectue en un seul tour de vilebrequin.

I temps : admission. La soupape d’échappement est fermée Le piston, en position descendant, aspire le mélange essence air par la soupape d’admission ouverte. Peu de temps après, la soupape d’admission est ferme

2 temps : compression, Les soupapes d’échappement et d’admission sont fermées Dans sa montée, le piston comprime le mélange dans la chambre de combustion Par la chaleur produite par la compression, les gouttes de carburant ne vaporisent complètement.

3 temps :travail, Les deux soupapes restent fermées. Le mélange comprimé est enflammé au moyen de la bougie. Les gaz qui sont en train de brûler se détendent brutalement et poussent le pinson vers le bus. Le soupape d’échappement n’ouvre lorsque le piston est en bas.

4 temps : échappement. La soupape. d’admission est fermée Le piston pousse les gaz brûlés est remontant par la soupape d’échappement ouverte. Le soupape d’admission s’ouvre alors, la soupape d’échappement se referme, et tout recommence.